▶ 전두환, 이름 세 글자 발로 밟고 갈 수 있도록 남겨야

▶ 담양 고서면 성산마을 민박기념비 지금 보존, 복원할 때

▶ 표지석 복원으로 역사적 교훈, 깨우쳐 나가야...

사적지 24호, 망월동 5·18 유공자 및 민족민주열사묘역 입구에는 대리석으로 된 표지석 하나가 땅바닥에 처박혀 있다. 그리고 오늘도 묘역을 찾는 참배객들의 발에 짓밟혀 없어질 위기에 있다.

이곳을 찾은 참배객들은 방문 전 이 표지석에 대한 정보를 듣고 찾은 것인지 발로 밟고 민족민주열사묘역을 지나가면서 전두환 씨에 대한 험담을 내뱉으며 중얼 거린다.

이재명 대통령도 더불어민주당 대선후보당시 이 비석을 밟고 지나가면서 윤석렬 전 총장을 향해 “(전두환을) 존경하는 분이라 밟기 어려우셨을 것”이라며 비꼬기도 했었다.

문제인 전, 대통령을 포함해 이낙연·추미애·심상정 등 진보 성향 정치인들도 대부분 비석을 밟고 지나가기에 주저함이 없었다.

그러나 2016년 8월 새누리당(현 국민의힘) 김무성 전 대표는 이곳을 찾았다가 “나는 밟을 수 없지”라며 비켜 가는 모습을 보이기도 했다.

비석을 밟았거나 밟지 않아 논란이 된 사람들도 있었다. 김명수 전 대법원장은 2018년 대법원장 재임 시절 이 비석을 밟고 지나갔다가 ‘정치적 중립 논란’에 휩싸였다. 논란이 커지자 그는 “모르고 밟았다”라고 해명하기도 했다.

이 비석은 1982년 3월 10일 당시 전두환부부가 광주에서는 숙박을 못하고 광주 인근 담양군 고서면 성산마을에서 민박을 한 것을 기념하기 위해 마을 주민들은 민박기념비를 세운 것이다.

당시 대통령이던 전두환이 광주에 있던 전남도청을 방문했다. 연두 순시를 마치고 광주에서 숙박을 하려 했으나 80년 5월 18일 광주를 피로 물들였던 그가 잠을 자고 간다는 것은 엄두가 나지 않았을 것이다.

그래서 그는 담양군 고서면 성산마을에서 하룻밤 몰래 민박을 하고 갔다. 그 얼마 뒤, 마을 입구에는 표지석이 세웠졌다. 표지석에는 '전두환 대통령 각하 내외분 민박마을-고서면 성산마을'이라고 새겼다. 마을주민들이 표지석을 세운 것이었다.

이후 대학생들의 민주화 시위가 끊임없이 이어졌고, 그를 향한 지역주민의 분노가 극에 달하고 있었다. 1987년 6월 항쟁으로 전 씨가 정권에서 물러나자 그를 향한 분노는 더욱 들끓었다.

이러한 시대 상황을 읽은 마을 사람들은 5.18 피해자나 유족 들이 비석을 훼손하러 올 것이라는 추측과 소문을 듣고, 볕짚에 비석을 숨겨놓은 것이다.

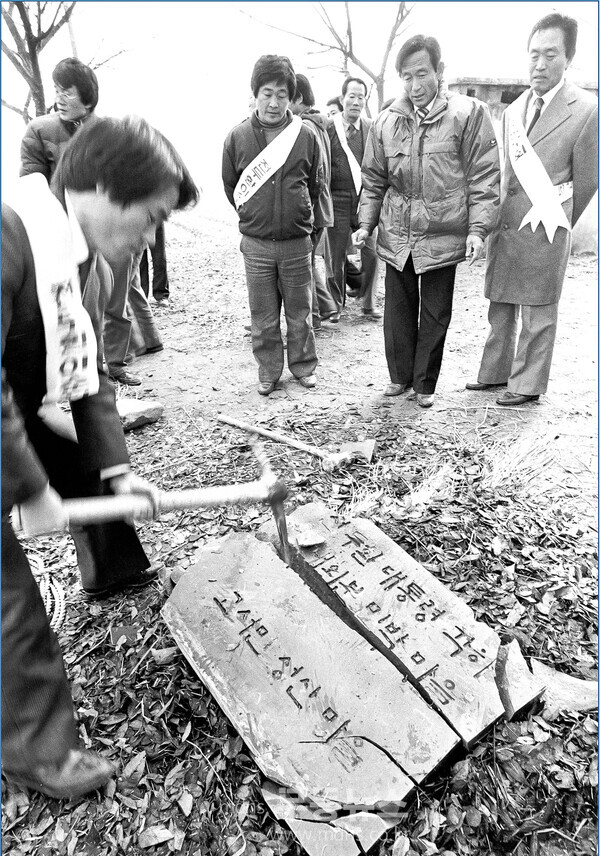

소문대로 광주. 전남 민주동우회 회원 10여 명은 1994년 1월 13일 전두환 씨 기념비를 찾기 위해 봉고차를 나눠 타고 성산마을 곳곳을 뒤졌다.

날씨가 점점 어두워지고 빈손으로 발걸음을 돌리려는 찰나, 마을 주민 한 명이 슬그머니 다가와 “낙엽과 짚단으로 비석을 숨겨놨다”라고 귀띔해 줬다. 그리고 곧바로 광주·전남민주동우회 회원들은 동그랗게 쌓아놓은 마을 한쪽 짚더미에서 숨겨진 표지석을 찾아냈다.

그리고 즉석에서 찾아낸 표지석을 곡괭이로 두 동강이 내버렸다. 광주학살에 대한 울분과 응징을 담아 온몸으로 곡괭이를 내리 쳤을 것이다.

당시 전남일보 편집국 사진기자였던 신종천(현 투데이광주전남 편집국장)씨가 현장을 취재했고, 그날의 사진이 남아서 당시를 증거로 말해주고 있다.

신 씨는 비석을 박살내고 남은 조각들을 어떻게 처리하면 좋을까? 생각하다 "문득 이 비석을 망월 묘역에 가져다 놓으면 광주시민들이 전두환 씨에 대한 기억에서 잊혀지진 않을 것이고 학생들에겐 교훈의 표지석이 되겠다 “라는 생각에 승용차 트렁크에 부서진 비석을 싣고 와 망월묘역에 내려놓고, 나뭇가지로 땅을 파헤쳐서 묻었다. 고 한다

그것이 지금까지 남아서 참배객들이 발로 밟고 지나가고 있는 것이다. 비석 앞 안내문에는 "5월 영령의 원혼을 달래는 마음으로 비석을 짓밟고 가달라'"고 적혀 있다.

그러나 지금은 전두환 씨 비석이 너무 많이 훼손되어 시민들은 제대로 된 복원이 절실하다고 말한다. 이것을 다시 복원하여 땅속에 다시 묻어 전두환이라는 이름 세 글자를 발로 밟고 갈 수 있도록 해야 한다는 것이 이곳을 찾는 참배객들의 생각이다.

광주시는 민주공원묘지 조성에는 예산타령으로 차일피일 미루고 있으면서 역사적 흔적은 사라져만 가고, 시간은 마냥 흐르고 있어 대책이 시급하다.